• Вертолеты «Камов» над морем

• Гидросамолетостроение-2018

• Евроистребитель будущего

• МиГ-31 в Казахстане

• Премьеры Farnborough 2018

В августе 2018 г. после выполнения программы доработок возобновились летные испытания первого летного образца перспективного среднего многоцелевого вертолета Ка‑62, создаваемого в классе взлетной массы 6,5 т и предназначенного для перевозки до 15 пассажиров и до 2200 кг грузов. В начале сентября 2018 г. он совершил перелет во Владивосток, где принял участие в очередном Восточном экономическом форуме.

Производственный комплекс №1 Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» в подмосковных Луховицах готовится к освоению серийного производства модернизированных 68‑местных региональных пассажирских самолетов Ил‑114‑300. Как известно, до 2012 г. серийный выпуск 64‑местных Ил‑114, Ил‑114‑100 и грузовых Ил‑114Т осуществлялся на авиационном заводе в Ташкенте (Республика Узбекистан), но в мае 2016 г. было принято решение об организации производства самолетов этого семейства (в модернизированной версии Ил‑114‑300) на территории России. В декабре 2016 г. с Авиационным комплексом им. С.В. Ильюшина был заключен контракт на проведение соответствующих опытно-конструкторских работ, в ходе которых к маю 2019 г. предстоит передать на летные испытания первый опытный образец Ил‑114‑300 – в настоящее время он строится на производственной базе ПАО «Ил» в Жуковском на базе выпущенного еще в 1994 г. самолета Ил‑114 №01‑08. А к октябрю 2020 г. предстоит изготовить второй прототип машины – уже полностью новой постройки, с окончательной сборкой в Луховицах.

6 сентября 2018 г. Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) выдало сертификат типа на специализированный сельскохозяйственный самолет Т-500 (МВ-500). Он стал первым в истории современной России сертифицированным летательным аппаратом для выполнения авиахимических работ, что открывает ему дорогу в серийное производство и применение авиакомпаниями в интересах сельского хозяйства. Самолет разработан казанской фирмой «МВЕН», а программа его сертификации, запуск массового серийного выпуска и начало поставок стали возможными благодаря подключению к проекту Обнинского НПП «Технология» им. А.Г. Ромашина холдинга «РТ-Химкомпозит» госкорпорации «Ростех». В ходе прошедшего в сентябре этого года в Геленджике «Гидроавиасалона-2018», на котором демонстрировался опытный экземпляр Т-500 и его поплавковая версия Т-500А, было заключено соглашение о поставке первых десяти серийных самолетов уфимской авиакомпании «РусАвиа», которая планирует использовать их на авиаработах в сельском хозяйстве Татарстана и Башкортостана.

К разработке собственных проектов специализированных сельскохозяйственных самолетов, которые могли бы эффективно заменить повсеместно использовавшиеся в СССР на авиахимических работах знаменитые бипланы Ан-2, вскоре после распада Советского Союза приступило сразу несколько «маститых» отечественных конструкторских бюро. В рамках популярной в те годы идеи диверсификации военного производства с начала 1990-х гг. такими машинами занимались в АНТК им. А.Н. Туполева, на ЭМЗ им. В.М. Мясищева и даже в «ОКБ Сухого». Из них до этапа постройки опытных образов и проведения летных испытаний смогли довести свой проект Су-38Л только на «Сухом». Работы же туполевцев и мясищевцев ограничились лишь стадией проектирования и изготовления полноразмерных макетов агросамолетов Ту-24СХ, Ту-54 и М-500, которые можно было видеть на авиасалонах МАКС в середине 90-х. Несмотря на то, что создание подобной техники предусматривалось перспективными программами развития авиапромышленности и гражданской авиации России, необходимого государственного финансирования на них в те годы практически не выделялось, а собственных средств разработчиков на дорогостоящую процедуру сертификации явно было недостаточно.

7 сентября 2018 г., в ходе «Гидроавиасалона‑2018» в Геленджике, Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева передал Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий очередной серийный самолет-амфибию Бе‑200ЧС (серийный №307). Это пятая построенная в Таганроге машина в рамках государственного контракта от 25 мая 2011 г. на шесть новых Бе‑200ЧС и, в целом, 11‑й самолет этого типа, поступивший в МЧС России. Первые три Бе‑200ЧС таганрогского производства (№303, 304 и 305) были поставлены российским спасателям в течение 2017 г., четвертый (№306) – в конце марта этого года. Шестая амфибия по действующему контракту (№308) в ноябре находилась на окончательной сборке, ее поставка в МЧС должна состояться до конца этого года.

В течение шести дней в конце нынешнего лета – с 24 по 29 августа 2018 г. – на базе межвидового полигона войск Центрального военного округа неподалёку от г. Чебаркуль Челябинской области прошли очередные антитеррористические учения вооружённых сил стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия». Подобные манёвры традиционно проводятся на территориях стран ШОС. Они направлены прежде всего на методическую и практическую отработку совместных действий по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований и локализации террористических угроз, закрепление уже имеющегося опыта противодействия международному терроризму и новых навыков под руководством объединённого органа военного управления. Также целями данных учений являются повышение профессиональной и специальной выучки военнослужащих, укрепление военно-технического сотрудничества, улучшение добрососедских отношений, упрочение взаимного доверия, а также демонстрация союзной военной мощи и решимости применить её для восстановления стабильности и безопасности в регионе, если не останется никаких дипломатических альтернатив для мирного разрешения назревающего конфликта.

Одной из главных новинок прошедшего в начале сентября этого года в Геленджике «Гидроавиасалона‑2018» стал демонстрировавшийся Уральским заводом гражданской авиации на стоянке гидробазы поплавковый вариант легкого многоцелевого турбовинтового самолета Л‑410УВП-Е20. Как известно, УЗГА в настоящее время осуществляет программу локализации серийного выпуска самолетов этого типа на территории России, и одним из направлений «русификации» популярной чешской машины, помимо, собственно освоения ее сборки на заводе в Екатеринбурге, является разработка новых вариантов шасси – лыжного, поплавкового и повышенной проходимости (с колесами большего диаметра).

«Взлёт» уже не раз обращался к теме текущего состояния и перспектив развития отечественного и мирового гидросамолетостроения (см. «Взлёт» №9/2010, №9/2014, №9/2016). Традиционно эти обзоры приурочены к проходящим в сентябре по четным годам в Геленджике международной выставке и научной конференции по гидроавиации. В этом году «Гидроавиасалон» состоится уже в двенадцатый раз. В преддверии его попытаемся оценить положение дел в российской и мировой гидроавиации.

Недавно наш журнал рассказал о проектах перспективных истребителей, разрабатываемых в настоящее время в ряде стран Азии – Южной Корее, Турции, Японии и Индии (см. «Взлёт» №7–8/2018). Подобные работы сейчас разворачиваются и в Европе, причем создаваемую боевую машину, а точнее «перспективную авиационную боевую систему» – Future Combat Air System, или сокращенно FCAS, порой относят уже даже не к пятому, а к шестому поколению. Свои усилия по проекту FCAS нынешней весной решили объединить Германия и Франция. А в июле этого года на авиасалоне Фарнборо свое видение концепции истребителя будущего впервые представила и Великобритания, показавшая полноразмерный макет перспективного самолета Tempest. Каким же может стать европейский истребитель следующего поколения, который спустя полтора–два десятилетия призван прийти на смену нынешним «Торнадо», «Тайфуну» и «Рафалю» («шквал» по-французски)?

25 августа 2018 г. с заводского аэродрома ТАНТК им. Г.М. Бериева (входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации) поднялся в первый полет очередной серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС (серийный №307). Это уже пятая машина, построенная в рамках государственного контракта от 25 мая 2011 г. на шесть новых Бе-200ЧС для Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Первые три самолета по данном контракту были изготовлены на ТАНТК им. Г.М. Бериева и сданы заказчику в течение 2017 г., четвертый поступил в распоряжение МЧС России нынешней весной. Планируется, что после прохождения программы предъявительских и приемо-сдаточных испытаний Бе-200ЧС №307, уже прошедший окраску и получивший бортовой номер RF-32768, будет передан заказчику для эксплуатации в Авиационно-спасательном центре Южного регионального центра МЧС России с базированием в Ростове-на-Дону.

Продемонстрированный холдингом «Вертолеты России» в ходе прошедшего в конце августа военно-технического форума «Армия-2018» на статической стоянке Конгрессно-выставочного центра «Патриот» модернизированный армейский боевой вертолет Ми-28НЭ привлекал внимание специалистов и посетителей не только оригинальным «пиксельным» камуфляжем и новыми мультициклонными пылезащитными устройствами воздухозаборников двигателей, но, в первую очередь, значительно расширенной номенклатурой вооружения. Если штатным оружием нынешних серийных Ми-28Н, Ми-28НЭ и Ми-28УБ, помимо подвижной пушки 2А42, являются неуправляемые ракеты и противотанковый ракетный комплекс «Атака-В» с управляемой ракетой 9М120, то у модернизированной машины, к этому добавились новые ракетные комплексы «Хризантема‑ВМ» с ПТУР типа 9М123М, «Атака-ВМ» с ракетой 9М120-1 и «Стрелец-ВМ» с ракетой «воздух–воздух» типа «Игла», а также авиабомбы калибра до 500 кг.

Буквально накануне открытия Международного военно-технического форума «Армия-2018» на входящем в холдинг «Вертолеты России» предприятии «Роствертол» в Ростове-на-Дону выполнил первый полет опытный модернизированный тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В, созданный по техническому заданию Министерства обороны России. Он поднялся в воздух 17 августа, а уже через три дня, после нескольких испытательных полетов в Ростове, перелетел в Подмосковье и демонстрировался в статической экспозиции военной авиатехники на аэродроме Кубинка.

Одним из направлений реализуемой в настоящее время программы импортозамещения части бортовых систем современного российского пассажирского самолета Superjet 100 является замена зарубежной вспомогательной силовой установки на отечественную, создаваемую НПП «Аэросила». Это предприятие – ведущий российский разработчик ВСУ и воздушных винтов, ее продукция используется на большинстве отечественных самолетов и вертолетов. «Взлёт» попросил генерального директора ПАО «НПП «Аэросила» Сергея Сухоросова рассказать об актуальных направлениях работ компании для авиации.

16 августа 2018 г. на Казанском авиационном заводе компании «Туполев» состоялась торжественная выкатка и передача на этап наземных и летных испытаний первого глубоко модернизированного дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.

Третьим поступившим на вооружение истребителем пятого поколения стал китайский J-20, разработанный в начале нынешнего десятилетия корпорацией CAC (Chengdu Aerospace Corporation) из Чэнду. Первые два серийных самолета этого типа были переданы ВВС НОАК 12 декабря 2016 г., когда они поступили в Центр боевой подготовки ВВС в Динсине. Считается, что затем туда поступило еще четыре серийных J-20. По некоторым данным, в 2017 г. планировалась поставка в войска 12 следующих самолетов. Известно, что к началу этого года строевые J-20 появились также в Центре боевой подготовки ВВС НОАК в Канчжоу.

Пока успехами в создании собственных самолетов-истребителей пятого поколения могут похвастаться только три страны мира – США, Россия и Китай. Первым таким самолетом, поступившим в войска, как известно, стал американский F-22 Raptor, находящийся на вооружении ВВС США с 2005 г. (в настоящее время в строю числится 178 таких самолетов). Серийный выпуск F-22 был завершен в 2012 г., на экспорт они не поставлялись. Значительно более массовым станет (да, впрочем, уже стал) последовавший за ним более легкий однодвигательный F-35 Lightning II, предназначенный для поставок как ВВС, ВМС и Корпусу морской пехоты США, так и зарубежным партнерам по программе, а также другим американским союзникам со всего мира. Опытная войсковая эксплуатация F-35 началась в 2012 г., и к настоящему времени поставлено уже более 300 серийных самолетов, причем, помимо США, их получили уже такие зарубежные заказчики, как Великобритания, Нидерланды, Италия, Австралия, Норвегия, Япония, Израиль, Турция и Южная Корея. Планируемый объем производства F-35 превышает 3000 самолетов.

Основными зарубежными производителями сверхзвуковых истребителей и истребителей-бомбардировщиков (а также созданных на их базе боевых самолетов специализированного назначения) в настоящее время являются американские компании Lockheed Martin (истребители F-16 и F-35) и Boeing (F-15 и F-18), западноевропейский консорциум Eurofighter (самолеты Typhoon), французская Dassault Aviation (Rafale) и шведская Saab (Gripen). В азиатском регионе самолеты такого класса собственной разработки сегодня строятся в Китае (истребители Chengdu J-10 и J-20, собираемый в Пакистане Chengdu FC-1/JF-17 и созданные на базе российских Су-27 самолеты Shenyang J-11, J-15 и J-16), Индии (HAL LCA Tejas) и Южной Корее (боевые модификации учебно-тренировочного KAI Т-50). Кроме того, Китай, Корея, Турция, Япония и Индия сейчас ведут разработку своих проектов истребителей следующего поколения.

Чешская самолетостроительная компания Aero Vodochody продолжает развитие своей ставшей уже легендарной линии реактивных учебно-тренировочных самолетов L-39 Albatros. Совершивший первый полет полвека назад, в ноябре 1968 г., L-39 серийно выпускался до 1999 г. Было построено в общей сложности свыше 2900 самолетов различных модификаций, которые поставлялись более чем в 50 стран мира. В настоящее время компания предлагает три варианта дальнейшего развития «Альбатроса». В марте 2018 г., после завершения программы испытаний, Министерство обороны Чехии сертифицировало ремоторизованную версию машины – L-39CW. Нынешней осенью должна состояться выкатка глубоко модернизированного L-39NG, а на прошедшем в июле 2018 г. авиасалоне в Фарнборо был впервые представлен проект легкого ударного самолета F/A-259 Striker.

По официальным данным Объединенной авиастроительной корпорации, опубликованным нынешним летом в ее очередном годовом отчете, в 2017 г. российской авиационной промышленностью было изготовлено и поставлено 94 новых боевых и учебно-боевых самолета. При этом получила развитие тенденция планового постепенного снижения доли поставок по гособоронзаказу. Тем не менее, пока они еще продолжают доминировать в общем объеме производства ОАК: доля боевой и учебно-боевой авиатехники, поставляемой по контрактам с Министерством обороны России, составила в минувшем году более 60%, а на экспорт пришлось чуть менее 40%.

18 июня 2018 г. в московское Домодедово прибыл самолет Boeing 777-200ER (VP-BLI), ставший первым широкофюзеляжным лайнером в парке авиакомпании «ИрАэро». Этот самолет выпуска 1996 г. с порядковым №47 и двигателями Rolls Royce Trent 892 изначально летал под флагом Emirates, а весной 2017 г. был передан в «ВИМ‑авиа», когда последняя проводила масштабное расширение своего парка за полгода до прекращения своей операционной деятельности.

«Гидроавиасалон» – выставка и научная конференция с многолетними традициями. В сентябре этого года они пройдут в Геленджике уже в 12-й раз (впервые они состоялись здесь уже 22 года назад, в 1996 г.). Уникальной чертой мероприятия были и остаются летательные аппараты, покоряющие три стихии: небо, землю и море. Участники и гости выставки, приезжавшие в Геленджик в начале бархатного сезона, всегда отдавали должное гостеприимству курортного города, но в то же время было очевидно, что выставочной инфраструктуре есть куда совершенствоваться. Ожидается, что в нынешнем году «Гидроавиасалон» значительно изменится: появятся новые акценты, расширится тематика, обновятся выставочные и конгрессные залы. Воплощать в жизнь свежие идеи будет ОАО «Авиасалон», имеющее огромный опыт организации аэрокосмических и машиностроительных мероприятий мирового масштаба, в первую очередь – знаменитого авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском.

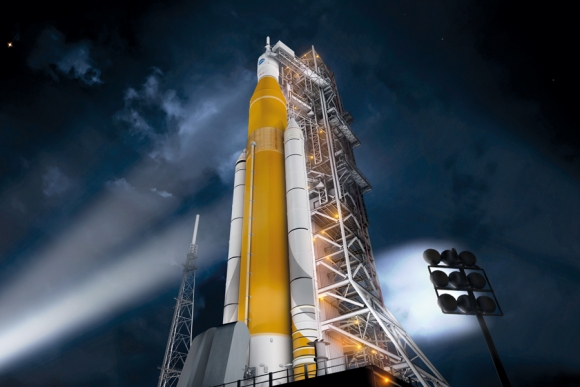

28 мая 2018 г. американское аэрокосмическое агентство NASA обнародовало уточненные планы первого полета перспективной национальной «Космической пусковой системы» SLS (Space Launch System), призванной обеспечить США возможности пилотируемых полетов к Луне и Марсу, а также решение других задач по освоению космического пространства. Согласно опубликованному документу, перспективная американская сверхтяжелая ракета сможет впервые стартовать в июне 2020 г., что заметно позже, чем предполагалось ранее: когда проект SLS только начинался семь лет назад, первый испытательный запуск планировался на 2017 г. Предполагается, что в первой миссии система выведет на окололунную орбиту космический корабль Orion (пока еще без астронавтов на борту). А еще два года спустя, летом 2022-го, SLS должна обеспечить уже пилотируемый облет естественного спутника Земли. Что же будет представлять из себя перспективная американская ракета-носитель, благодаря которой США должны вернуть себе компетенции собственных пилотируемых космических запусков?

После того, как Президент России Владимир Путин во время оглашения ежегодного послания к Федеральному собранию 1 марта 2018 г. впервые рассказал о принципиально новых образцах российского оружия, среди которых был анонсирован и гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал» с самолетом-носителем на базе МиГ‑31, истребители-перехватчики этого типа снова оказались в центре всеобщего внимания. Не имеющие себе равных в мире сегодня по высотно-скоростным характеристикам (МиГ‑31 – единственный из всех боевых самолетов, состоящих в настоящее время где бы то ни было на вооружении, может летать со скоростью 3000 км/ч или М=2,83, имея практический потолок более 20 км), они располагают уникальными боевыми возможностями, что определяется наличием на борту БРЛС с фазированной антенной решеткой с большой дальностью действия (разработка НИИП им. В.В. Тихомирова), «дальнобойных» управляемых ракет «воздух–воздух», системы обеспечения автономных боевых действий и другими техническими решениями.

В последнее воскресенье июля наша страна традиционно отметила День Военно-морского флота. В этот день на всех флотах и флотилиях ВМФ России прошли морские парады и другие праздничные мероприятия, а в С.-Петербурге и Кронштадте состоялся Главный военно-морской парад – новое для нашей страны мероприятие, впервые проведенное в прошлом году в соответствии с подписанным 27 июля 2017 г. Указом Президента РФ Владимира Путина. Он же и принимал тогда парад, в котором участвовали моряки Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. Важной частью Главного военно-морского парада является его авиационная составляющая: в небе над Северной столицей в этот раз прошли все основные типы летательных аппаратов, состоящие сегодня на вооружении Морской авиации ВМФ России, включая некоторые новые и модернизированные самолеты и вертолеты, только недавно поступившие в строй.

26 июля 2018 г. Дмитрий Медведев подписал Постановление Правительства России о выделении Объединенной авиастроительной корпорации 1,32 млрд руб. государственных инвестиций, которые поступят в уставной капитал входящего в ОАК Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО) и будут использованы для реконструкции и технического перевооружения производства для выпуска широкофюзеляжных пассажирских самолетов Ил-96-400М. Стоимость всего проекта реконструкции, который должен быть завершен в 2020 г., оценена в 1,467 млрд руб.

Турецкая авиастроительная компания Turkish Aerospace Industries (TAI) выбрала авиасалон в Фарнборо для первой демонстрации полноразмерного макета своей новой разработки – сверхзвукового учебно-боевого самолета Hürjet. Этот проект, конечно, не такой амбициозный, как реализуемая в настоящее время TAI программа национального истребителя пятого поколения TF-X (см. «Взлёт» №7–8/2018, с. 36–39), тем не менее, он может служить дополнительным свидетельством того, что Турция всерьез намерена закрепиться в числе немногих стран, способных самостоятельно создавать сверхзвуковые самолеты.

16 июня 2018 г. в аэропорт Домодедово прибыл Boeing 777‑300ER (VQ-BZY), ставший первым самолетом этого типа в парке чартерного авиаперевозчика Azur Air. Официальная передача машины авиакомпании состоялась 4 июля, после завершения всех регистрационных процедур.

Почти три четверти века входящее в состав КРЭТ акционерное общество «Аэроприбор-Восход» работает в интересах аэрокосмической отрасли. Многофункциональные аэрометрические системы, разработанные и производимые АО «АП Восход», устанавливаются практически на все современные отечественные боевые самолеты и вертолеты. Системы компании также широко применяются на перспективных пассажирских и транспортных воздушных судах. Так, например, на проходящем в настоящее время испытания новейшем ближне-среднемагистральном пассажирском авиалайнере МС-21‑300 используются разработанные АО «АП Восход» многофункциональные измерители воздушных данных (МИВД), а для совершившего первый полет в прошлом году нового среднего многоцелевого вертолета Ка-62 здесь создана система управления общевертолетным оборудованием (СУОВО). За 74 года деятельности на предприятии было разработано и внедрено в серийное производство более 500 наименований изделий. В целом доля «Аэроприбор-Восхода» на отечественном рынке приближается к 95% в части разработки аэрометрических систем и к 45% – в серийном производстве. Продукция предприятия используется на большинстве отечественных военных и гражданских самолетов и вертолетов, а также в ракетно-космической технике. Накануне военно-технического форума «Армия-2018» «Взлёт» попросил генерального директора АО «АП Восход» Олега Гуляева рассказать о разработках предприятия для отечественной военной авиации.

Нынешним летом у крупнейшего в мире пассажирского авиалайнера Airbus A380, программа которого в последние годы испытывала дефицит новых заказов и поэтому постепенно снижала объемы серийного производства, появился новый эксплуатант. Им стала чартерная португальская авиакомпания Hi Fly, специализирующаяся на предоставлении своих самолетов в «мокрый» лизинг другим авиаперевозчикам. Презентация поставленного ей 471-местного А380, получившего мальтийский регистрационный знак 9H-MIP и оригинальную «тематическую» ливрею, посвященную проблеме сохранения коралловых рифов, состоялась на нынешней выставке в Фарнборо, куда он прибыл с Мальты 19 июля.

Июльский авиасалон в Фарнборо стал премьерным для нового японского регионального авиалайнера Mitsubishi MRJ90: впервые прибывший в Европу третий летный образец машины (JA23MJ), уже окрашенный в ливрею стартового заказчика – японской All Nippon Airways – практически ежедневно участвовал в летной программе выставки.

• МС-21: тернистый путь

на авиалинии (продолжение)

• Пополняя баки: об отработке

дозаправки топливом в воздухе

на самолетах ОКБ Сухого

• Полеты на "Фуцзяне"

• "Спарка" для "Грача"

• Первая большая летающая лодка

Бериева (о самолете ЛЛ-143)

• Тяжеловес Джеффа Безоса

(о ракете-носителе New Glenn)

Интервью

Александр Иноземцев: «Такого количества…

ТВРС-44: в серию – через четыре года

Максим Миронов: «СР-10 успешно завершил…

Холдинг РКС: технологии решают все

Валерий Кроль: российский авиационный рынок…

Обзоры

О производстве новых отечественных…

Airbus продолжает опережать Boeing по…

Boeing: результаты 2023 года

О производстве новых отечественных…

Boeing сохраняет паритет c Airbus по…

Репортажи

Репортаж со сборки МС-21

«Трещат пожары сухо, и воздух как слюда…»…

РУССКИЕ АВИАГОНКИ – 2020: СР-10 против L-29…

Новые беспилотники «Кронштадта»

В НЕБЕ НАД НЕВОЙ. Репортаж с Главного…