• Вертолеты «Камов» над морем

• Гидросамолетостроение-2018

• Евроистребитель будущего

• МиГ-31 в Казахстане

• Премьеры Farnborough 2018

20 декабря 2016 г. в Киеве на ГП «Антонов» завершилась сборка и состоялась торжественная церемония выкатки самолета-демонстратора Ан‑132Д. Он построен в рамках программы Ан‑132, реализуемой ГП «Антонов» по контракту с заказчиком из Саудовской Аравии как глубокая модернизация легкого транспортного Ан‑32. Такие самолеты серийно строились в Киеве с 1983 г., было изготовлено 385 экземпляров, главным образом, для поставки в страны Азии и Африки; заключительные шесть серийных Ан‑32Б были изготовлены и поставлены в Ирак в 2011–2012 гг.

18 ноября 2016 г. успешно завершилась шестая китайская пилотируемая космическая миссия, в ходе которой два тайкунавта (так обычно принято именовать космонавтов КНР – от китайского «тайкун» – «космос») проработали на орбите чуть более месяца, в т.ч. 30 суток – на борту новой обитаемой станции «Тяньгун‑2», запущенной 15 сентября этого года. 3 ноября впервые стартовала новейшая китайская ракета-носитель тяжелого класса CZ‑5, предназначенная для вывода полезных нагрузок массой до 25 тонн. А четырьмя месяцами раньше, 25 июня, состоялся первый запуск нового носителя среднего класса CZ‑7 (грузоподъемность до 13,5 тонн). Все эти события недавнего времени отчетливо демонстрируют, что Китайская Народная Республика, будучи самым населенным государством (1,38 млрд чел.) и первой по величине экономикой мира, упрочивает свои позиции в качестве одной из ведущих космических держав. Достаточно сказать, что по итогам 2016 г., как ожидается, Китай впервые обойдет по числу космических запусков нашу страну, сохранявшую лидерство по этому показателю много лет подряд.

В мире существует немало пилотажных групп, но, пожалуй, единственной в своем роде является авиационная группа высшего пилотажа ВВС России «Русские Витязи». Ее уникальность заключается в том, что только она выступает с групповым высшим пилотажем на истребителях «тяжелого» класса, какими являются самолеты семейства Су‑27. Нынешней весной «Русские Витязи» отметили свое 25‑летие. В год четвертьвекового юбилея начинается новая глава истории легендарной группы: до сих пор летавшие на Су‑27 и Су‑27УБ, этой осенью «Витязи» приступили к перевооружению на новейшие сверхманевренные истребители Су‑30СМ. Первые четыре таких самолета летчики прославленной группы перегнали с Иркутского авиационного завода корпорации «Иркут» на свой базовый аэродром – в подмосковную Кубинку – 14 октября 2016 г. Полтора месяца спустя, 30 ноября, дальний перелет из Иркутска выполнила вторая четверка Су‑30СМ. Так что уже совсем скоро мы сможем увидеть незабываемый групповой пилотаж «Витязей» на новой авиационной технике, уникальные возможности которой позволят привнести в него новые элементы и фигуры.

На протяжении десятилетия авиакомпания «ВИМ-авиа» придерживалась довольно консервативной политики, эксплуатируя парк самолетов одного типа – 220‑местные Boeing 757‑200, использовавшиеся ею как для регулярных, так и чартерных перевозок. «Разбавить» однотипный флот из 16 «боингов» авиалайнерами другого типа – четырьмя 150‑местными Airbus A319 – компания решилась только в 2014 г. А нынешней весной начался новый этап развития «ВИМ-авиа»: на ее маршруты вышли первые для компании широкофюзеляжные самолеты – сначала Boeing 777‑200 на 282 пассажира, а затем и Boeing 767‑300. К концу лета в парке перевозчика появился еще один типа самолета – 132‑местный Boeing 737‑500. Было объявлено, что ожидается и широкофюзеляжный Airbus A330. В результате, имевшая в начале года десять воздушных судов двух типов компания заканчивает его уже с 18 самолетами пяти разных моделей и заметно возросшими показателями производственной деятельности, увеличив объемы пассажирских перевозок почти на треть, а пассажирооборот – более чем в полтора раза. По итогам десяти месяцев 2016 г. «ВИМ-авиа» вошла в десятку ведущих авиакомпаний России, заняв в ней 9‑е место (в 2015 г. ей принадлежала только 12‑я позиция).

Современные полнопилотажные тренажеры высшего уровня сложности (FFS уровня D) сегодня являются наиболее эффективным средством подготовки и тренировок летных экипажей гражданских самолетов, позволяя производить отработку всех элементов пилотирования и навигации и действий в случае возможных отказов и аварийных ситуаций, при этом полностью имитируя восприятие пилотами как самолета и его систем, так и синтезируемой специальными средствами визуализации закабинной обстановки. С технической точки зрения такие тренажеры являются чрезвычайно сложными изделиями, поэтому в мире существует совсем немного компаний, которым по плечу создание подобных систем. Одной из них является российская Группа «Кронштадт», которая широко известна своими тренажерами отечественных вертолетов и самолетов, а не так давно спроектировала и изготовила первые полнопилотажные тренажеры класса D для экипажей Boeing 737NG и Airbus A320. Они уже поставлены в эксплуатацию и сегодня используются в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации (СПбГУ ГА). О современной ситуации на мировом рынке тренажеров для экипажей гражданских воздушных судов и перспективах на нем для нашей страны «Взлёт» попросил рассказать заместителя генерального директора Группы «Кронштадт» по авиационному направлению Андрея Степанова.

В ноябре 2016 г. в Центре подготовки авиационного персонала авиакомпании «Аэрофлот» журналистам впервые был представлен новейший полнофункциональный пилотажный тренажер экипажа перспективного ближне-среднемагистрального пассажирского самолета МС‑21. Новый авиалайнер еще не успел ни разу подняться в воздух, но «слетать» на нем уже можно – пока только в ЦПАП «Аэрофлота» и виртуально, но ощущения от этого полета будут максимально приближены к реальным. Дело в том, что полнопилотажный тренажер МС‑21, созданный отечественной Научно-производственной фирмой «Системы комплексных тренажеров» в сотрудничестве с разработчиком и изготовителем самолета – корпорацией «Иркут», принадлежит к высшему классу сложности – FSS Level D по европейской и американской классификации – и ничем не уступает лучшим западным образцам. Тренажеров такого уровня еще десять с небольшим лет назад в нашей стране не было вовсе. Потом начались первые поставки с Запада. Сейчас подобных тренажеров в российской гражданской авиации чуть более четверти сотни, причем почти половина из них поставлена отечественными производителями. Попробуем разобраться с ситуацией на российском рынке гражданских самолетных полнопилотажных тренажеров.

1 декабря 2016 г. при запуске к Международной космической станции из-за аварии на участке работы третьей ступени ракеты-носителя был потерян автоматический транспортный грузовой корабль «Прогресс МС‑04». На его борту находились 2442 кг груза, в т.ч. топливо (710 кг), вода (420 кг), газообразный кислород и воздух (52 кг), а также аппаратура и оборудование – оранжерея «Лада‑2», первый экземпляр скафандра нового поколения «Орлан-МКС» для работы в открытом космосе, система регенерации воды «СРВ-У-РС», экспериментальная установка «Пробиовит» для приготовления кисломолочных продуктов и др. Корабль вез на станцию новогодние подарки для экипажа, продукты, одежду, медикаменты и средства личной гигиены. Все это (к сожалению, уже только без подарков от родных) экипаж получит теперь позднее, когда к станции стартует новый «грузовик». Попробуем разобраться, что же стало возможной причиной декабрьской неудачи?

В то время, как в Воронеже полным ходом шла сборка планера первого Ил‑112В, в Киеве, на ГП «Антонов», завершали постройку самолета-демонстратора Ан‑132Д, выкатка которого намечена на декабрь этого года. Машина создается в рамках совместной с саудовской компанией Taqnia Aeronautics программы Ан‑132 как глубокая модернизация легкого транспортного Ан‑32, серийно выпускавшегося в Киеве с 1983 г. (построено 385 экземпляров, заключительные шесть Ан‑32Б были изготовлены и поставлены в Ирак в 2011–2012 гг.).

Во второй половине ноября 2016 г. Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ПАО «ВАСО») завершило стыковку фюзеляжа первого летного образца перспективного легкого военно-транспортного самолета Ил‑112В, разрабатываемого Авиационным комплексом им. С.В. Ильюшина (оба предприятия входят в Объединенную авиастроительную корпорацию). Сборку планера машины, включая стыковку фюзеляжа с крылом и установку оперения, планируется закончить в начале следующего года, а комплектацию ее бортовыми системами и оборудованием – к лету. Как известно, первый Ил‑112В должен быть передан на летные испытания до конца июня 2017 г., и «Ильюшин» с ВАСО работают в полную силу, чтобы выдержать этот жесткий срок.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) увеличивает портфель заказов на новые российские региональные самолеты Sukhoi Superjet 100 и готовится стать основным поставщиком этих лайнеров российским авиакомпаниям. 24 ноября 2016 г. Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из государственного бюджета 5 млрд руб. на докапитализацию ГТЛК в целях пролонгации государственной программы лизинга самолетов SSJ100 и поддержку локализации производства самолетов L‑410 на территории России.

24 ноября 2016 г. в Тулузе состоялся первый первый полет прототипа более вместительной версии новейшего дальнемагистрального широкофюзеляжного авиалайнера Airbus A350XWB – А350‑1000. В отличие от поставляемых заказчикам с декабря 2014 г. серийных А350‑900, новая модификация имеет удлиненный почти на 7 м фюзеляж (длина самолета теперь составляет 73,78 м), что позволило установить в пассажирском салоне при типовой трехклассной компоновке 40 дополнительных кресел. В таком варианте А350‑1000 будет вмещать 366 пассажиров (при двухклассной компоновке салона – 387, в наиболее плотной – до 440). Максимальная взлетная масса самолета возросла с 280 до 308 т, на нем применяются более мощные двигатели Rolls-Royce Trent XWB‑97 тягой 44 тс (на А350‑900 устанавливаются двигатели Trent XWB‑84 тягой 38,2 тс). Среди других отличий удлиненной версии – измененная задняя кромка крыла, площадь которого возросла примерно на 4%, и применение шестиколесных тележек основных опор шасси. Максимальная дальность полета А350‑1000 достигнет 14 800 км.

16 ноября 2016 г. на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова состоялся первый полет летающей лаборатории Ил‑76ЛЛ №0807 (бортовой №76529) в рамках второго этапа летных испытаний перспективного двигателя ПД‑14, создаваемого Объединенной двигателестроительной корпорацией (головной разработчик – пермское АО «Авиадвигатель», головной серийный производитель – АО «ОДК – Пермские моторы») для ближне-среднемагистрального авиалайнера МС‑21.

Прошедший в начале ноября авиасалон в Чжухае стал индикатором очередного этапа развития китайской авиакосмической промышленности. Еще недавно – лет пять-шесть назад – китайская отрасль беспилотных систем в целом и ударных средневысотных БЛА большой продолжительности полета (т.н. класса MALE) в частности находилась в стадии накопления опыта и поиска приоритетных направлений развития. На выставках демонстрировались многочисленные проекты – от собственных экзотических конструкций до банальных копий известных зарубежных аппаратов. В силу значительной информационной закрытости китайские проекты БЛА казались далекими от воплощения, а то и вовсе жалкими поделками. Такое мнение у специалистов и экспертов зачастую подкреплялось и отсутствием достоверных данных о том, что хотя бы часть из многочисленных разрабатываемых в Китае БЛА поступает на вооружение и используется в НОАК, а, тем более, поставляется на экспорт. Однако прошло время, и стало ясно, что подобные доводы ошибочны… Нынешняя чжухайская выставка продемонстрировала, что в Поднебесной не только реально освоено серийное производство и ведутся поставки (в т.ч. на экспорт) нескольких «серьезных» моделей беспилотных летательных аппаратов, но и их семейство стремительно расширяется.

Авиасалон в Чжухае традиционно является местом, где китайская авиационная промышленность демонстрирует свои достижения остальному миру. В этом году одной из главных новинок хозяев выставки стал новейший тяжелый четырехдвигательный самолет-амфибия AG‑600 «Цзяолун» («Водяной дракон»). «Взлёт» уже неоднократно обращался к этому амбициозному проекту Поднебесной, начиная с первой официальной презентации его проекта здесь же, на выставке в Чжухае, шесть лет назад (см. «Взлёт» №12/2010, с. 19). За прошедшие годы китайский «Водяной дракон» наконец «обрел плоть», пройдя путь от моделей и макетов до реального первого опытного экземпляра, который в ближайшее время должен подняться в воздух.

12 ноября 2016 г. в аэропорт Саратова прибыл 83‑местный реактивный региональный авиалайнер Ан‑148‑100В (RA‑61703), который стал первым самолетом этого типа в парке авиакомпании «Саратовские авиалинии». Договор лизинга, заключенный летом текущего года, предполагает субаренду у авиакомпании «Россия» четырех из шести Ан‑148‑100В, поставленных ей в 2009–2010 гг. в финансовый лизинг компанией «Ильюшин Финанс Ко.». Напомним, эксплуатация всех шести Ан‑148 в «России» была остановлена по решению руководства группы «Аэрофлот» в апреле 2015 г., официально причиной тогда называлась оптимизация парка воздушных судов перевозчика (см. «Взлет» №5/2015, с. 48). С тех пор самолеты (все они имели действующие сертификаты летной годности) оставались на хранении в аэропорту Пулково, а собственник (ИФК) вел для них поиски потенциальных новых эксплуатантов.

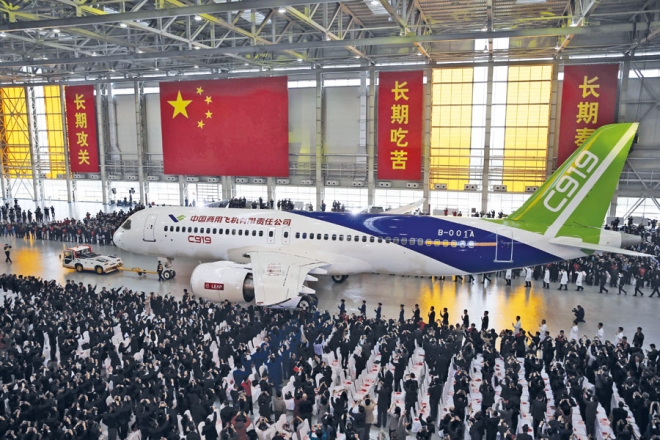

Несмотря на то, что торжественная церемония выкатки со сборки первого летного экземпляра перспективного китайского среднемагистрального пассажирского лайнера С919 состоялась ровно за год до начала нынешней выставки в Чжухае, 2 ноября 2015 г., летные испытания его еще не начались. Поэтому присутствовать на Airshow China 2016 самолет не мог, и производителю – Китайской корпорации коммерческого самолетостроения COMAC – пришлось ограничиться демонстрацией уже известных моделей и рекламных материалов. Тем не менее, авиасалон стал традиционной площадкой для подписания новых контрактов и соглашений на поставку С919, в результате чего суммарный портфель заказов и опционов на него, по официальной информации COMAC, достиг уже 570 самолетов. Кроме того, в Чжухае было объявлено, что стартовым эксплуатантом С919 станет одна из крупнейших китайских авиакомпаний – шанхайская China Eastern Airlines.

Еще одним дебютантом Airshow China 2016 стал новый китайский авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500, созданный на базе турбовинтового транспортного самолета Y-9 (китайский потомок нашего Ан-12). Его главным отличием от другого подобного комплекса – KJ-200, публично дебютировавшего в Чжухае четыре года назад, является размещение антенн радиотехнического комплекса в неподвижном грибовидном обтекателе – по типу более крупного KJ-2000 (на базе Ил-76), публичная премьера которого здесь состоялась на прошлой выставке (см. «Взлёт» №12/2014, с. 23). В этом обтекателе находятся три фазированные антенные решетки, образующие треугольник для обеспечения радиолокационному комплексу кругового обзора. Кроме того, по всему планеру KJ-500 «рассыпано» множество других антенн станций радиотехнической и радиоэлектронной разведки, радиоэлектронного противодействия и т.п.

Новый китайский тяжелый военно-транспортный самолет Y-20, выпускаемый Сианьской авиастроительной корпорацией XAC, участвовал в чжухайском авиасалоне уже во второй раз. Напомним, впервые в воздух его прототип поднялся 26 января 2013 г. (см. «Взлёт» №7/2013, с. 28–37). В конце того же года взлетела еще одна машина, а в ноябре 2014 г. опытный Y-20 впервые был продемонстрирован публично, приняв участие в летной программе Airshow China 2014.

Первый китайский реактивный региональный самолет ARJ21‑700, разработка которого ведется уже полтора десятилетия, в последние годы является постоянным участником авиасалонов в Чжухае. Но впервые в этом году он выступал здесь в новом качестве – уже сертифицированного гражданского воздушного судна, приступившего к регулярным коммерческим пассажирским перевозкам.

Одним из самых интригующих участников Airshow China 2016 оказался дальний самолет-ракетоносец ВВС НОАК, носящий название H-6K. При беглом взгляде в нем сразу узнается легендарный советский бомбардировщик Ту-16, который в следующем году будет отмечать 65-летие своего первого полета. В то время, как в нашей стране выпуск Ту-16 завершился уже более полувека назад, в 1963 г., а в начале 1990‑х была прекращена и летная эксплуатация последних остающихся машин, в КНР местные «потомки» нашего бомбардировщика продолжают составлять основу стратегической авиации и, судя по всему, их серийный выпуск продолжается и поныне.

Наиболее ожидаемым событием нынешнего авиасалона в Чжухае обещал стать заранее анонсированный первый публичный показ новейших китайских истребителей пятого поколения J‑20. Так оно и вышло, правда, «праздник» оказался весьма скоротечным. 1 ноября, в ходе церемонии открытия Airshow China 2016, пара самолетов J‑20 в окраске ВВС НОАК выполнила продолжавшийся всего чуть более минуты летный показ над чжухайским аэродромом, включавший совместный проход над ВПП, роспуск и несколько виражей одного из истребителей. После этого оба самолета вернулись на аэродром Фошань в 120 км к северу от Чжухая, куда они были перебазированы незадолго до начала выставки, и больше на ней не появлялись.

Прошедший в период с 1 по 6 ноября 2016 г. в Чжухае на юго-востоке КНР очередной международный авиасалон Airshow China по традиции привлек большое число российских участников. В летной программе выставки нашу страну представляли авиационные группы высшего пилотажа «Русские Витязи» и «Стрижи», в статической экспозиции можно было познакомиться с серийным пассажирским самолетом Sukhoi Superjet 100, представленным авиакомпанией «Ямал».

8 ноября 2016 г. в аэропорт Астаны прибыл новейший узкофюзеляжный авиалайнер A320neo, приобретенный казахстанской авиакомпанией Air Astana – первым эксплуатантом новинки Airbus в СНГ. Соглашение об операционном лизинге 11 самолетов A320neo с поставкой в период с 2016 по 2019 гг. было подписано между Air Astana и Air Lease Corp. на авиасалоне Ле Бурже в июне 2015 г.

В конце октября 2016 г. Объединенная авиастроительная корпорация распространила пресс-релиз, в котором сообщается, что в рамках состоявшегося 21 октября 2016 г. единого дня военной приемки управляющий директор Экспериментального машиностроительного завода им. В.М. Мясищева Александр Горбунов доложил министру обороны России Сергею Шойгу о завершении государственных испытаний опытного образца самолета – постановщика помех и попутной разведки Ил‑22ПП «Порубщик» с рекомендацией о принятии его на вооружение ВКС России.

20 октября 2016 г. свой столетний юбилей отметило ПАО «НПО «Сатурн» – расположенное в Рыбинске одно из крупнейших предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации. НПО «Сатурн» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, а также силовых установок морского назначения. Компания является головным предприятием дивизиона ОДК «Двигатели для гражданской авиации».

12 октября 2016 г. в ходе выставки «Индустрия здоровья – 2016» в Казани холдинг «Вертолеты России» торжественно передал легкий многофункциональный вертолет «Ансат» с медицинским модулем Министерству здравоохранения Республики Татарстан. Он поступил в распоряжение Республиканской клинической больницы в качестве средства для экстренной медицинской эвакуации и транспортировки пострадавших. Тем самым состоялась первая поставка заказчику сертифицированного вертолета «Ансат» с гидромеханической системой управления, разработку и серийное производство которого осуществляет Казанский вертолетный завод (сертификация «Ансата» с ГМСУ в транспортном и патрульном варианте завершилась в августе 2013 г., в декабре 2014 г. была сертифицирована пассажирская, а в мае 2015 г. – санитарная версии машины, в декабре 2015 г. было получено дополнение к сертификату типа на VIP-версию). По данным Росавиации, поставленный татарстанскому Минздраву «Ансат» с серийным №33075 был внесен в реестр гражданских воздушных судов 28 октября 2016 г. и получил бортовой номер RA‑20002.

10 октября 2016 г. совершила первый коммерческий рейс новая российская грузовая авиакомпания Sky Gates Airlines. Он был выполнен по маршруту Баку – Москва (Шереметьево) – Маастрихт (Нидерланды) – Баку на первом и пока единственном самолете перевозчика – Boeing 747‑400F (VP-BCI). Образованная нынешней весной авиакомпания получила сертификат эксплуатанта 14 сентября текущего года, а четырьмя днями ранее приняла свой первый «боинг», который в начале октября был перекрашен в Ульяновске в серебристо-синюю ливрею Sky Gates Airlines.

Одной из важных новостей прошедшего в начале сентября в Подмосковье Международного военно-технического форума «Армия-2016» стала информация о полном восстановлении работоспособности гражданского космического аппарата дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Ресурс-П» №3. Он был запущен с космодрома Байконур 13 марта 2016 г., но после выхода в космос у него не раскрылась одна из двух панелей солнечных батарей. Сходу тогда решить эту проблему с помощью двух маневров по выведению аппарата на рабочую орбиту (предполагалось динамически «растрясти» спутник и раскрыть заклинивший механизм) не получилось: батарея выдавала всего половину расчетной мощности. И вот теперь, спустя почти полгода после запуска, вопрос удалось решить. Генеральный директор Ракетно-космического центра «Прогресс» Александр Кирилин заявил на «Армии-2016», что «Ресурс-П» №3, наконец, работает в полной конфигурации: «На прошлой неделе подписан акт сдачи его в штатную эксплуатацию». Постараемся объяснить, почему эту, казалось бы, рядовую новость можно считать весьма важной для отечественной космонавтики.

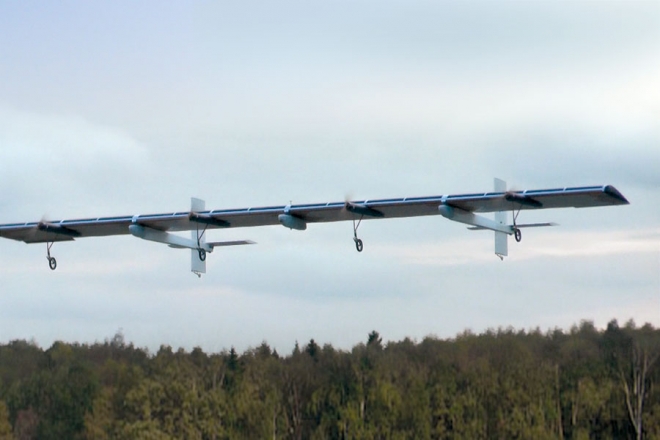

На прошедшем в начале сентября в подмосковной Кубинке Международном военно-техническом форуме «Армия-2016» в экспозиции «Роскосмоса» впервые был представлен проект высотного (стратосферного) беспилотного летательного аппарата сверхбольшой продолжительности полета, использующего для полета солнечную энергию, разработку которого ведет НПО им. С.А. Лавочкина. На форуме демонстрировались уменьшенная модель БЛА, получившего название Ла-251 «Аист», и полноразмерная секция каркаса крыла. Экспериментальный образец Ла-251 уже прошел летные испытания, а его создатели работают над новой, более крупной моделью «атмосферного спутника».

В самом конце прошлого года, 25 декабря 2015 г., в отечественной авиации произошло беспрецедентное событие: на аэродроме Орешково в Калужской области поднялся в воздух двухместный учебно-тренировочный и спортивно-пилотажный самолет СР-10 – первый в нашей стране реактивный самолет, разработанный и построенный небольшим частным конструкторским бюро – московским КБ «Современные авиационные технологии» (КБ «САТ»). Тогда наш журнал обратился к главному конструктору машины Юрию Кноху, попросив его рассказать о том, как начинался проект СР-10, какие задачи перед ним ставились, а также о технических особенностях самолета и начавшихся летных испытаниях (см. «Взлёт» №1–2/2016, с. 26–31). С тех пор прошло девять месяцев, СР-10 выполнил уже более сотни полетов, на нем слетало немало испытателей и представителей потенциального заказчика – Министерства обороны России, был определен и подтвержден ряд характеристик. Получившая яркую красную окраску необычная машина с крылом обратной стреловидности неизменно вызывает большой интерес у завсегдатаев и гостей подмосковного аэродрома Кубинка, где она проходит летные испытания с конца нынешней весны. Поэтому мы решили снова обратиться к главному конструктору КБ «САТ» и задать ему несколько вопросов о том, как развивается проект с момента первого полета самолета-демонстратора СР-10-01 и какие перспективы перед ним открываются.

• МС-21: тернистый путь

на авиалинии (продолжение)

• Пополняя баки: об отработке

дозаправки топливом в воздухе

на самолетах ОКБ Сухого

• Полеты на "Фуцзяне"

• "Спарка" для "Грача"

• Первая большая летающая лодка

Бериева (о самолете ЛЛ-143)

• Тяжеловес Джеффа Безоса

(о ракете-носителе New Glenn)

Интервью

Александр Иноземцев: «Такого количества…

ТВРС-44: в серию – через четыре года

Максим Миронов: «СР-10 успешно завершил…

Холдинг РКС: технологии решают все

Валерий Кроль: российский авиационный рынок…

Обзоры

О производстве новых отечественных…

Airbus продолжает опережать Boeing по…

Boeing: результаты 2023 года

О производстве новых отечественных…

Boeing сохраняет паритет c Airbus по…

Репортажи

Репортаж со сборки МС-21

«Трещат пожары сухо, и воздух как слюда…»…

РУССКИЕ АВИАГОНКИ – 2020: СР-10 против L-29…

Новые беспилотники «Кронштадта»

В НЕБЕ НАД НЕВОЙ. Репортаж с Главного…